2022年9月18日14时,清华大学中文系副教授袁先欣老师在图书馆西馆从游空间举行了撷英读书会“区域与人文学”的前置讲座,吸引了日新书院零、一、二字班学生和部分硕士研究生参与,活动现场座无虚席。

袁老师本次讲座主要分为三个部分:“什么是区域”、“为什么谈区域”和“读书会安排”。在第一部分,袁老师首先区分了“Region”和“Area”这两个概念,前者一般用于指代民族国家范畴内较小的区域,比如中国境内的江南、西北、关中,与之相关的研究包括区域史和区域经济;后者则一般指超越民族国家范畴的区域,比如亚洲、东亚、拉美、东欧等。对于“Region”的研究绕不开美国学者施坚雅(G. William Skinner),他对于以往欧美学界将中国视为单一整体的看法提出了质疑,将中国分为不同的经济区域,并提出了“施坚雅模式”,强调基层市场社区的视角。而现在大家所熟知的区域研究(Area Studies)则是美国在上世纪五十年代发展起来的、针对非西欧和北美世界的研究学科。与此前由欧洲主导的汉学范式所不同的是,区域研究不再注重古典知识,而是更关注所研究地区的当代问题,与社会科学结合紧密。同时,区域研究与美国在第二次世界大战后的全球政策具有相当的联系。

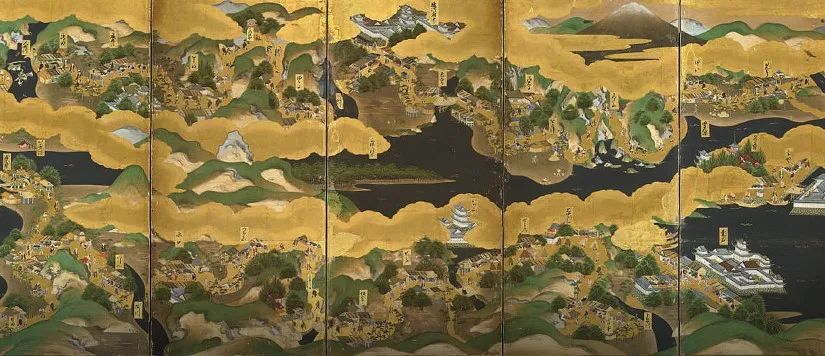

图源美国加州大学伯克利分校

“国际与区域研究”网站

接着,袁老师提到了“区域与空间”和“区域与地方”之间的关系。区域不仅由地理空间塑造,还由文化空间塑造,如我们所熟知的“大西洋传统”和“阿拉伯世界”。“地方”则是由前不久刚刚逝世的人文地理学家段义孚(Yi-Fu Tuan)提出的概念,他认为“地方”与人有亲密的交互关系,具有感情的投射,而非仅仅是客观的自然要素;同时,“地方”还形成了某种文化传统——区域并不仅仅是由市场和自然界定的,而且是由人所参与塑造的。区域的边界因此成为了最有趣的部分,由于人的行动而不断地流动。

在第二部分,袁老师首先提到了前不久国务院学位委员会与教育部联合发布的《研究生教育学科专业目录》(2022年),其中“区域国别学”正式成为交叉学科门类下的一级学科。这就直接指向一个问题:中国应该如何建立自身看待世界的视野?揆诸历史,欧洲伴随着全球殖民扩张生产出人类学、民族学、考古学、埃及学、东方学等学科,而美国在成为全球霸主的过程中产生了区域研究,强调跨学科、综合性。而区域与重新理解中国也密不可分,在现有讨论关于区域与中国关系的讨论中最核心的一个问题是:仅仅从某些抽象的观念和原则出发,能否真正把握中国?在地域层面,中国存在巨大的南北差异和东西差异;中国内部也能分出大量的“Region”,比如江南、西南、华北、东北、西北、两湖、岭南、关中、浙东、湘西;内亚视角下“新清史”的相关争议和针对中南半岛与中国西南地区的赞米亚(Zomia)假说则提示我们中国的某些地区也具备丰富的跨境联系。而区域视野要求我们从内外两个层面重构我们对中国和世界的认知。

在第三部分,袁老师主要介绍了读书会举办的相关事宜:读书会每两周举办一次,时间为双周周六下午;每次安排一到两名同学导读,导读同学可自行报名;每次列出的书目包括必读部分和拓展部分;本科生同学可以根据学习压力选择是否参加;书目亦可根据读书会适时调整,参与读书会的同学可以在讨论基础上提出自己感兴趣的书目等。(文 黄宸暄)

同学感想

袁老师的这次读书会从区域与人文学说起。在老师的分享之前,我对于“区域”的概念还停留在高中地理自然、人文、经济区域的划分,但这一次的导言让我了解到了在人文学范畴中对区域的不同定义和区域研究的意义所在。区域间的划分不仅仅流于差异和不同,更多的是形成了一种对峙和撑拒。中国在发展的过程中内部的区域存在什么样的差异和互动,对待外部区域的态度和方式应该为何,都是很有趣的话题。希望今后努力读文献,以后的课程里可以和老师一起继续讨论。

——日新书院 杜润晖

策划 | 日新书院学生会(筹)学习部 日新书院学生科协

协办 | 图书馆